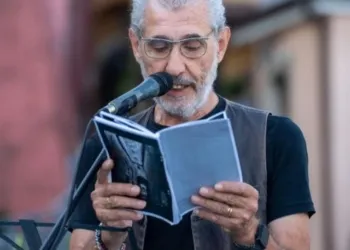

Paolo Massari

E’ nato a Coriano il 25 gennaio 1929.

Cresce a lavora come mezzadro, assieme a tutta la sua famiglia, in un podere sul quale i tedeschi, durante la guerra, piazzano una batteria antiaerea e costruiscono fortini militari.

Sfollati a San Marino, prima a Serravalle poi alla conceria di Acquaviva, al loro ritorno scoprono che tutto è stato minato.

Negli anni Cinquanta una serie di tragedie spinge la sua famiglia ad abbandonare la mezzadria e a dividersi. Dal 1958 vive a Riccione, prima sulla Circonvallazione poi al Villaggio Papini, dove fino alla pensione ha lavorato come elettrauto gestendo una propria officina

LA STORIA

di Fabio Glauco Galli

– Ricordo, l’ultima notte che trascorremmo a Coriano, che anche noi venimmo centrati da una granata. Fu quella dei primi grandi bombardamenti sul paese, quelli che fecero la prima vittima: una donna (era la sera del 30 agosto 1944 e la donna si chiamava Eleonora Serafini Barbanti, ndr).

Nel campo trebbiato, mio padre e mio zio, come entrambi avevano imparato con le trincee della grande guerra del ’15-’18, avevano scavato un rifugio nella terra, a forma di ferro di cavallo, sopra vi avevano nascosto un cassone con dieci quintali di grano e più su ancora il mucchio della paglia. Quando arrivò il colpo a noi non accadde nulla, ma tutto il grano e la paglia si sparpagliarono e andarono persi. E quello fu il meno, perché tutt’attorno sparavano a rotta di collo e non si poteva più vivere così, allora mio nonno disse a mio babbo: “I bambini, tu li devi portar via!” (quella volta si chiamavano bambini anche i ragazzi di quindici anni come me), mentre lui, mio zio e sua moglie si ostinarono a restare lì, a tenere a bada i buoi e le altre bestie.

La mia famiglia quindi partì in fretta e furia, a piedi, verso Serravalle, ciascuno di noi sei (padre, madre e i quattro figli) con gli abiti addosso, un cappotto e il proprio fardello di roba da mangiare. Io ricordo di aver portato sulla schiena quattro chili di farina per tutto il viaggio. E di qui iniziarono i veri guai, i giorni che ricordo come i più terribili.

Ci orientammo in quella direzione, perché mia mamma aveva una parente sposata a Serravalle, ma mio babbo non era tipo da voler pesare su qualcuno, così, quando per la strada ci consigliarono di dirigerci verso le gallerie del treno perché erano il luogo più sicuro, puntammo verso la prima sul nostro cammino, la Fiorina, sempre a Serravalle.

Quando arrivammo, ricordo che all’ingresso c’erano come due portoni, due barriere tra le quali si zigzagava per consentire alle persone di entrare e, allo stesso tempo, fermare le schegge di ogni bomba che fosse scoppiata nei paraggi. Alla galleria Fiorina passammo però una sola notte. Lunga almeno trecento metri, era piena di riminesi già da diversi giorni. Si sentivano continuamente i pianti dei bambini, i lamenti delle persone (“Oddio, oddio, oddio”) e una puzza indescrivibile, costretti com’erano tutti a fare i propri bisogni all’interno. Mi sembrava di soffocare.

All’indomani decidemmo così di dirigerci verso la parente di mia mamma, erano figlie di cugine, a nemmeno trecento metri da lì, anche se nessuno di noi, a parte lei, in realtà la conosceva. Ci ospitarono in un capanno, una quindicina di persone in tutto, ma le granate dei combattimenti arrivavano anche alla periferia di San Marino e non ci sentivamo sicuri. Da un’altura si vedevano gli aerei bombardare Rimini, ma soprattutto era la notte che sentivamo il cielo echeggiare di continuo coi tuoni dei colpi di artiglieria pesante. Verso Pesaro e anche più vicino. Era terribile. Una sera, mentre le donne recitavano il rosario, due-tre di questi colpi li sentimmo come se fossero dietro la porta. E poi continuava ad esserci il pericolo dei tedeschi, che, finchè sono rimasti lì, proseguivano nel rastrellare a caso gli adulti secondo il loro bisogno. In uno di quei giorni entrarono addirittura nell’aia alla ricerca di uomini e io e mio padre (gli unici tra vecchi, donne e bambini) ci nascondemmo, seminudi, tra due cataste di fascine di biancospino tagliate per l’inverno.

Dopo quell’episodio, eravamo lì da otto giorni, decidemmo di spostarci anche da lì.

Ci muovemmo verso la conceria di Acquaviva, sull’altro lato di San Marino, a nord-ovest, vicino al ponte sul Marecchia. Era un capannone immenso, ma senza porte e finestre perché non era ancora finito. C’erano solo le vasche in cui, prima che arrivasse il fronte, si tenevano, per scolarle, le pelli col sale. E si dormiva lì sopra, nonostante anche qui un puzzo tremendo. Non c’era altra via.

Le granate continuavano ad arrivare, ma meno. Ricordo che verso le dieci di sera i tedeschi si avvicinavano con un cannone enorme: avrà avuto una canna lunga dieci-dodici metri, di quelli che potevano essere spostati come trattori da un punto all’altro e tiravano proiettili grandi come un barile di birra. Si fermavano vicino alle mura del cimitero di Acquaviva, orientando il cannone verso il mare, sparavano tre-quattro colpi e poi, così come erano venuti, se ne andavano. E la mattina dopo, poi, verso quello stesso punto, gli alleati rispondevano al fuoco arrivando coi caccia. Questa storia sarà andata avanti, sempre la stessa, almeno cinque giorni.

La conceria era pienissima di gente, saremo state quasi tremila persone e di fuori gli animali, quasi un centinaio. E lassù venimmo raggiunti anche da mio nonno, mio zio e mia zia, che erano saliti col carro, due buoi, due vacche, dei panni e due quintali di farina che avevamo macinato a luglio per l’inverno, assieme a una famiglia di nostri vicini di casa e quella di un loro fratello. Tra tutti loro e noi, messi assieme, eravamo diciotto. E così ci siamo arrangiati per un po’, mangiando la piada che riuscivamo a cuocere sul fuoco all’aperto (perché dentro la conceria non si poteva) e mai di sera (per non farsi vedere).

Gli animali invece li avevamo nascosti, guai se qualcuno te li vedeva, e li avevamo legati alle piante sul greto di un ruscelletto, vicino al cimitero, dove avevano la possibilità almeno di bere.

Il problema più grande in quel momento, oltre a restare in vita, era come riuscire a farle mangiare, le bestie, perché nessun contadino ti dava il foraggio, neanche a pagarglielo. Mio zio ci raccontò poi che quello con cui avevano a che fare si mise addirittura a dormire sul pagliaio, pur di non darglielo. E allora lui e il suo amico (che avevano fatto i soldati assieme) lo alzarono di forza e il fieno se lo presero da soli. Perché, a veder morire gli animali, si diventava anche cattivi.

Pure gli uomini, però, hanno fame. Ad un certo punto, alla conceria, uno di Ospedaletto iniziò a macellare le bestie. Diceva che così non era più possibile andare avanti. Una ogni due giorni, poi si vendeva la carne a chi poteva comprarne. E mio zio qualche soldo se l’era portato dietro, così anche noi riuscimmo a mangiarne qualche pezzo.

Poi si venne a sapere che gli alleati erano arrivati a Coriano, ma noi preferimmo attendere ancora un po’, perché sulla strada, sul lato di Acquaviva che mi dicevano fosse già Italia, c’era un ragazzetto, un tedesco, che se ne stava nascosto e sparava come un dannato alla gente, un cecchino insomma. Al mattino seguente di lui non si seppe più nulla e, pronti per metterci in marcia, ci dissero che per la strada avrebbero fatto passare solo quelli che si muovevano a piedi, mentre quelli con gli animali e con i carri li avrebbero fermati.

Allora trascorremmo lì ancora un’altra notte, mentre fuori si scatenava un acquazzone terribile. L’indomani presto arrivarono i canadesi e così, assieme a loro, riprendemmo la strada per tornarcene a casa, a Coriano: la mia famiglia, con i carri e con gli animali, nostri e dei nostri vicini, ed io col mio cappotto.

Alla conceria di Acquaviva eravamo rimasti undici giorni e alla fine di tutto questo eravamo ancora vivi, noi e i nostri pidocchi.